弊社前会長、齋藤隆による食に纏わることを綴ったコラムです。

第16回 消費者行動の謎解き

消費者行動の謎解きは、推理小説の謎解きと同じです。

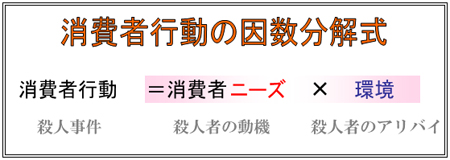

下の算数式は私が20年前に考えた「消費者行動の因数分解式」です。この算数式は、私たちに色々なことを語ってくれます。

「消費者行動は消費者ニーズと環境の掛け算で決まる現象である」

「消費者行動という現象が判っても、消費者ニーズや環境が判らなければ意味がない」

「消費者行動と環境の関係を推理すると、消費者ニーズの謎が解ける」

これって推理小説に登場する名探偵の推理に似ていると思いません?

何を隠そう「消費者行動の因数分解式」を考えついたきっかけは、私が推理小説を読んでいた時だったのです。20年ほど前、アガサクリスティの「ナイルに死す」を読んでいた際に思いつきました。

「推理小説から消費者行動を考えるなんて、不謹慎きわまる奴だ!」

と思われる方もいるでしょうが、案外にそうでもないのです。推理小説は密室殺人事件など、複雑怪奇な事件の謎解きを楽しむ物語本です。

自称!マーケティング界の名探偵は、常に肝に銘じていることがあります。

『複雑な事柄は複雑に考えてはいけない』

『複雑な事柄は単純な要因に分解して考えることが肝要である』

消費者行動のような複雑な事柄も、単純な要因に分解することで真実がわかるというものです。複雑な現象を単純な要因に分解し図式化したものを「理論モデル」といいます。上に示した「消費者行動の因数分解式」がそれです。

因みに一見して誰もが納得する当たり前の事柄(いわゆる常識)は、疑って考えることが肝要です。誰もが当たり前に思っている事柄の裏には、案外に、複雑な事情や意外な真実が隠れているものです。

「そうそう、そうなんだよ!」「なるほどそうか!」とすぐに納得してしまい、それ以上何も考えない人が増えています。この現象を「議論通過性」といいます。すぐに納得してしまうことで、それ以上何も考えない「思考停止現象」です。「何故?」を考える力を付けなければなりません。

最近は「問題を解決すること」ばかりに関心が集まっています。パソコンの検索サイト人気が良い例です。すぐに調べられる表面的で一面的な解答に満足してしまいます。それ以上考えることはありません。

「問題を解決すること」が大切なのではありません。「問題を作ること」が大切なのです。この意味わかりますか?

ある識者は「問題解決能力」の高い人をグライダー型人間に喩えています。「問題作成能力」の高い人をプロペラ飛行機型人間に喩えています。グライダー型人間は問題という風があると飛ぶことができます。もし問題という風が吹かなければグライダーは空を飛ぶことができません。グライダー型人間は受身的なのです。これに対しプロペラ飛行機型人間は、自分で風(問題)を起して、空を飛ぶことができます。主体的に風(問題)を起す(考える)ことが大切なのです。

話を消費者行動の因数分解式にもどします。殺人事件は、殺人犯の「動機」と「アリバイ」の2つの条件が満たされて、初めておきます。どちらか1つでも欠けると事件は絶対に起きません。

消費者行動の因数分解式も殺人事件と同様に2つの条件で出来上がっています...と考えると、次の関係式が成り立ちます。

ニーズ = 殺人動機

環境 = アリバイ

消費者行動 = 殺人事件

消費者行動の因数分解式の右辺が、ニーズと環境の掛け算式になっていることには深い意味があります。ニーズと環境は次元が異なる条件という意味です。もし同じ次元なら、掛け算式(×)でなく足し算式(+)になります。殺人の動機があっても、殺人のチャンスがなければ殺人事件は絶対に起きません。

消費者行動理論は、殺人事件を解決するための推理方程式に喩えられます。この喩えをメタファー(隠喩)といいます。難しい問題は身近な事柄に喩えて考えると判りやすいです。「戦争は発明の母である」は隠喩表現の名文句です。

推理小説は殺人事件をめぐる犯人の動機とアリバイが複雑に絡んだ糸をほぐすことが面白い物語本です。というより推理小説では最初から犯人の殺人動機は明らかな場合が多いので、犯人の動機を詮索しても面白くありません。犯人の巧妙なアリバイを崩すことが面白いのです。

消費者行動理論では消費者のアリバイ崩しは面白くありません。アリバイにあたる環境条件は明らかな場合が多いからです。年齢の違いや職業の違い、サイフの大きさの違いなどは調べれば容易にわかります。わからないのが犯人の殺人動機にあたる消費者ニーズです。消費者行動理論は消費者のニーズを推理することが面白いのです。

ただ最近は、消費者行動のアリバイがなかなか複雑で巧妙になってきています。

21世紀の市場の謎解きは、推理小説に登場する名探偵の推理能力が要求されます。消費者ニーズが潜在化し、環境も複雑かつ巧妙になってくるからです。このシリーズの第11回「少子高齢社会の本当の意味は何?」で、少子高齢社会では「意識と環境のギャップに困惑する消費者が増える」ことをお話しました。まさにこのことを物語っています。

同じニーズを持っている消費者でも、独り暮らしの消費者と家族一緒に住んでいる消費者とでは行動が変わります。高齢者の行動は高齢者のニーズ以上に高齢者の健康状態(体内環境といいます)や家族環境が大きな影響を及ぼします。食糧問題や地球環境問題が、私たちの毎日の食生活行動に大きな影響を与えようとしています。食品の安全性や価格高騰が食卓を脅かしています。これら全て環境条件です。これからは、ますます推理小説に登場する名探偵のような謎解きが消費者行動理論に求められます。

果たして、食品業界の名探偵は登場するのでしょうか? これが私の悩ましい問題です。